April/Alan

En 2019, la commissaire Erin O’Toole faisait découvrir les photographies d’April Dawn Alison aux visiteurices du SFMOMA, puis aux lecteurices de la maison d’édition MACK. Récupérées par l’institution grâce au hasard et à la générosité d’un donateur, les 9,200 polaroïds parmi lesquels est opérée une sélection constituent une masse imposante d’autoportraits où sont mises en scène toute sorte de situations érotiques ou comiques (parfois les deux à la fois). On y voit se décliner de multiples avatars de la féminité exacerbée – soubrette, pin-up, dominatrice, femme au foyer, etc. Toutes capturées dans l’intimité d’un appartement aux rideaux clos, les images ne mettent en scène qu’une seule personne. Elles jouent sur la dimension fétichisante du regard tout en répondant à une logique d’affirmation et d’autotélisme, les polaroïds n’ayant jamais été partagés au public du vivant de leur auteurice et ayant par conséquent été réservé à la consommation privée.

Prises sur une période de trente ans, ces images possèdent un statut particulier : il n’est pas aisé de savoir exactement qui en est l’auteur.e, ni même qui y figure. C’est qu’April est l’alter ego féminin du photographe publicitaire Alan Schafner. C’est à tous le moins ainsi que l’exposition la présente. Il est difficile, au final, de savoir si April était le nom d’emprunt dont s’était baptisé Schafner pour ses performances drag privées ou si ce nom révèle l’identité de genre véritable qu’iel[1] aurait souhaité endosser publiquement sans s’y résoudre pour des raisons qui restent inconnues mais dont on peut supposer qu’elles sont liées aux injonctions et aux stigma social qui pèsent sur les personnes trans.

April existe-t-elle uniquement sur la pellicule, ou est-ce qu’au contraire cette dernière permet d’en rendre manifeste l’existence continue ? En l’absence de discours auctorial clair, on ne peut pas se prononcer sur ces questions, ni savoir comment s’identifiait April/Alan. Ce qui reste certain, cependant, c’est que la production photographique dont iel est l’auteur, comme je l’ai d’ailleurs soutenu dans la fiche dédiée à cette œuvre, mobilise la question du genre en retravaillant les notions d’archive et de quotidien par le biais de la pratique photographique.

Ce projet est loin d’être le seul à correspondre à ce critère. Les trouvailles du collectionneur Sébastien Lifshitz, auxquelles nous donne accès l’ouvrage Mauvais genres: les travestis à travers un siècle de photographie amateur (2016), montre que les pratiques amatrices de la photographie ont souvent servi à tester la perméabilité des catégories genrées. Du côté des réalisations artistiques consacrées, les démarches de Claude Cahun, de Nan Goldin, de Robert Mapplethorpe, Evergon, Catherine Opie, Genesis Breyer P-Orridge, Brice Dellsperger, Henrik Olesen ou Cindy Sherman, pour ne nommer que celleux-là, pour différentes qu’elles soient, attestent de la même capacité de l’image à instiguer ce que Judith Butler appelait dès 1990 un trouble dans le genre. Plus récemment, des artistes contemporains plus ou moins institutionnalisé.es tel.les que Cassils, Hobbes Ginsberg, Michael Bailey-Gates, Leor Miller, Juliana Huxtable, Zackary Drucker et Rhys Ernst usent de ce potentiel subversif du dispositif photographique. Leurs œuvres sont cependant moins intéressées par la possibilité qu’offre la photographie de se repositionner sur l’échiquier binaire du genre que par sa capacité à rendre caduque cette bipartition. En dehors de leurs thèmes et sujets, c’est en cela qu’elles sont queer: dans leur volonté de dépasser la notion de genre en rejouant critiquement les prescriptions qui la fondent.

Il est étonnant de constater à quel point les archives qui se constituent à travers de telles démarches mettent à contribution les notions mobilisées par le projet Archiver le présent – document, quotidien, épuisement, systématicité – mais le font selon une perspective décalée par rapport à celles qui animent, au départ, ce projet de recherche. Très brièvement, j’aimerais proposer dans cette entrée un repositionnement de ces notions, qui ont sémiotiquement et historiquement investies différemment pour les communautés de personnes minorisées dans le genre et le sexe. Dans une optique plus générale, ce repositionnement, déjà observé par plusieurs théoricien.nes, permet d’interpréter le réinvestissement documentaire du dispositif photographique comme un geste critique de réappropriation; plus spécifiquement, il nous autorise ici à ouvrir partiellement les ancrages historiques et théoriques du projet Archiver le Présent.

De la patriarchive à l’archivivant

On sait que l’archive est le résultat d’une subjectivité archivante[2] mais aussi d’un ensemble de règles sociales. «[E]space de construction[3]», «fabrique du réel[4]», l’archive «produit autant qu’elle enregistre l’évènement[5]», invente le réel qu’elle transcrit, ne serait-ce que parce que le geste d’archiver est

pris dans des usages de la mémoire collective, dans des formes d’institution du passé, dans des pratiques de conservation et dans des techniques de transmission, mais il est aussi le résultat de décisions politiques, de rapports de pouvoir et d’enjeux sociaux[6].

Ainsi les matériaux archivistiques témoignent, à leur corps défendant, d’une conception de ce qui mérite la notation – pour une collectivité, pour un individu lui appartenant: les absences qui la trouent deviennent alors «le pivot d’une investigation des conditions concrètes et sociales d’un rapport au savoir[7]» qu’il est impératif d’interroger.

C’est en ce sens que «[l] ’archive ne dit peut-être pas la vérité, mais elle dit de la vérité[8] […]». Or, l’une de ces vérités produites par l’archive est machiste – elle forme, comme le signale Derrida, une patriarchive. Michelle Perrot le souligne: «loin d’être le fruit du hasard, la constitution de l’archive […] est le résultat d’une sédimentation sélective produite par les rapports de forces et les systèmes de valeurs[9].»

Ces rapports de force et ces systèmes de valeur qui motivent et orientent la consignation et la préservation sont ceux du patriarcat hétéronormatif et du capitalisme colonial, qui valorisent certaines expériences et existences aux dépends de d’autres et déterminent également qui possède la légitimité nécessaire pour tenir la plume. Si, comme le mentionne Vanessa Gemis, les contribution des femmes ont historiquement été écartées du discours archivistique[10], c’est aussi le cas de celles des personnes queer. Traditionnellement, l’archive et la photographie sont moins des dispositifs d’émancipation que d’oppression pour ces communautés marginalisées.

Or, si l’archive est un espace de fiction au sens où elle engage nécessairement le réel dans un processus de reconstruction par la prise en charge discursive, il est possible de lui opposer des contrarchivations, pour reprendre le néologisme d’Emmanuel Bouju, des «pratique[s] littéraire[s] de destitution des modalités d'interprétation de l'histoire héritées de la tradition (historiographie classique, récit national, mythologie coloniale, etc[11].)»

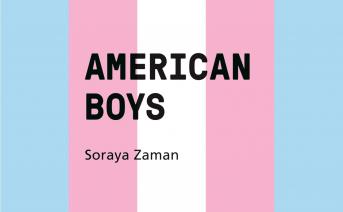

Comme j’ai pu en rendre compte dans les fiches de la collection qui y sont dédiées, c’est à ce type de stratégie que s’adonnent des artistes tel.les que Laurence Philomène, J.J. Levine, B.-G. Osborne et Soraya Zaman. Leurs œuvres comportent presque systématiquement une dimension documentaire, par laquelle il s’agit de rendre compte de l’expérience qu’est la transition. Mais vers qui ou quoi ? Cela est moins sûr. C’est que l’archive produite par ces artistes ne cherche pas à renforcer un discours déjà hégémonique sur la transition de genre, mais plutôt à le contester pour faire affleurer des narrations parallèles. La transition n’est plus une trajectoire qui mène d’un point A à un point B, mais bien une expérience continue de l’entre-deux, de l’indécision, de la transformation et de la plasticité. C’est en ce sens que le présent est doublement lié à l’archive dans les démarches photographiques queer: d’abord parce que c’est l’ici et maintenant qui est au centre de ces pratiques qui neutralisent la structure avant/après du récit classique de la transition, mais aussi parce qu’elles produisent du contenu là où il n’y en avait pas. Cette archive du présent l’est aussi par nécessité, car elle répond à un défaut de représentation, à un manque à pallier.

Ces démarches répondent ainsi à l’appel du théoricien queer Sam Bourcier, selon lequel il faut répondre à l’«archive de papa» et au «papatrimoine» (procédés archéologiques et administratifs de production puis de catalogage des documents) par le biais de l’archive vive, de l’«archivivant». Cela signifie recueillir les expériences auparavant non-enregistrées, mais aussi inventer de nouveaux modèles et infrastructures dynamiques pour permettre la circulation de ces savoirs[12]. En d’autres termes, les artistes se refusent alors à faire emploi des propriétés de fixation de l’archive. En créant une archive par et pour les personnes queer, il ne s’agit donc pas de reprendre tels quels les procédés traditionnels de consignation et d’institutionnalisation, mais de questionner la manière même dont les instances de pouvoir officialisent et valident certains vécus, certains types de documents.

La prédilection des communautés marginalisées pour l’archive photographique s’explique par le fait que la caméra

rend visibles les expériences non normatives qui ne sont pas incluses dans le champ de la connaissance car elles interrogent les structures du pouvoir et les politiques sociales […]. [L’image] véhicule ainsi des vérités individuelles méconnues en prenant pour objet les groupes marginalisés et les corps stigmatisés […] La représentation est donc un acte de pouvoir, qui fait entrer dans le champ de la connaissance les individus et les groupes qui en sont traditionnellement exclus[13].

C’est d’ailleurs pourquoi la pratique amatrice et autodidacte prend une place aussi importante dans la construction d’archives photographiques: l’autodocumentation de l’expérience devient un enjeu central pour des communautés qui ont, historiquement, été soumises à l’interprétation d’un regard extérieur dont les motifs étaient tantôt exotisants, tantôt pathologisants, mais presque toujours réifiants. Ce réinvestissement du présent s’accompagne par conséquent d’une réflexion sur le quotidien.

La notion de quotidien: évacuer l’extraordinaire

La photographie a fait plus que capter le corps – féminin, intersexe, racisé – des minorités: elle l’invente aussi. Comme le note Paul B. Preciado dans Testo Junkie,

[l]a photographie, inventée à la fin du xixe siècle, avant l’apparition et la perfection des techniques chirurgicales et hormonales, signale une étape cruciale dans la production du nouveau sujet sexuel et de sa vérité visible. Bien sûr, ce processus de représentation du corps avait déjà commencé au cours du xviie siècle grâce au dessin anatomique et pornographique, mais c’est bien la photographie qui a doté des mérites du réalisme visuel cette production technique de la matérialité du corps[14].

La documentation des corps intersexes par la médecine a mis à contribution l’invention de Daguerre afin de pathologiser les individus dont l’assignation genrée était problématique (notons qu’elle a aussi travaillé à produire une logique capacitiste et racialiste en délimitant ce qu’est l’économie visuelle de l’infirmité et de la race). Ainsi «[l]a vérité du sexe prend la forme d’un processus de révélation visuelle au sein duquel la photographie participe à titre de catalyseur ontologique, rendant explicite une réalité qui serait incapable d’émerger autrement[15].» Plus qu’un barème servant à jauger la normativité du corps, la photographie semble donc le produire sur le plan prescriptif, le faire émerger par l’image répétée de ce que le discours clinique tente d’exclure.

Chaque photo prise est un acte performatif par lequel le sujet est façonné, institué en tant qu’image, et fixé/figé par et en elle. Ainsi la représentation visuelle de la différence, comme l’écrit Renate Lorenz dans Queer Art,

mobilise l’idée que les corps qui sont montrés sont lisibles. La lisibilité présumée des représentations visuelles d’un corps était, et demeure, au fondement de diverses stratégies d’ «altérisation» [othering], dans les domaines de la criminalisation et de la pathologisation par exemple. […] [La photographie] commença, observe Sekula, «par établir et délimiter le terrain de L’autre, par définir à la fois l’allure généralisée – la typologie – et l’instance contingente de la déviance et de la pathologie sociale[16].»

Près d’un siècle après Charcot, qui employait déjà l’appareil afin de documenter/créer l’hystérie féminine, la photographie de rue (street photography) reprenait et reconduisait esthétiquement ce paradigme. En traquant ce qu’ielles jugent anormal, atypique, ses représentant.es construisent les représentations visuelles populaires du «freak». L’exemple le plus manifeste est sans doute le travail de la photographe Diane Arbus, critiqué vertement par Susan Sontag (qui prétend qu’il y a une dimension misérabiliste dans le processus de singularisation qu’effectue son travail de l’image). Bien qu’il ne puisse être réduit à sa dimension spectacularisante, son travail regroupe sous la même enseigne les individus qui ne se conforment pas, volontairement ou non, à la normalité telle que l’a construite la modernité. Un autre exemple serait celui fourni par Brassaï. Ses images du milieu interlope, principalement prises au Monocle, un cabaret lesbien du Paris du xixe siècle, courent le risque de produire un récit exhibitionniste du milieu lesbien de l’époque et ont été critiqués pour ces raisons (notamment par Jack Halberstam dans The Queer Art of Failure, en 2011). Cela est notamment dû au fait que la documentation photographique est produite de l’extérieur, par des individus qui n’appartiennent pas à ces communautés auxquelles iels s’intéressent pour leur potentiel d’altérisation. Le travail de l’artiste non-binaire B.-G. Osborne (A Thousand Cuts, 2020) montre bien comment ces traditions ont eu un impact puissant sur la représentation télévisuelle et cinématographique des personnes trans, qui sont très fréquemment montrées à l’écran, mais toujours dans une perspective parodique ou monstrueuse, et selon les préconceptions de personnes non-concerné.es.

Cette lourde tradition explique à mon sens la volonté persistante manifestée par les photographes queer contemporains de sortir du paradigme de l’extraordinaire pour investir l’ordinaire et la banalité. Le choix que font par exemple Laurence Philomène et Hobbes Ginsberg de se photographier dans un contexte domestique et intime, de mettre de l’avant un ensemble de gestes anodins et liés à la vie de tous les jours est une façon d’extraire l’expérience queer du macro-récit sensationnaliste que critique l’œuvre d’Osborne. Cette banalisation n’est pas une conformation aux archétypes cishétéronormatifs de la représentation: il ne s’agit pas de soutenir que les personnes trans peuvent se soumettre aux modèles hégémoniques, mais de montrer que les critères qui fondent la logique différentielle opposant ces modèles à une idée de l’anormalité sont inopérants. Conséquemment, si l’auto-archivage permet de sortir de l’objectification opérée par l’archive des dominant.es, la convocation du quotidien, quant à elle, est un moyen de s’extraire du paradigme de l’extraordinaire qu’impliquent les représentations médicales et médiatiques. Si «[u]ne époque déclare regardable et représentable ce qu’elle peut voir, ce qu’elle veut voir et ce quelle croit digne d’être vu[17]» comme le pressentait Susan Sontag, pour qui «l’archivage photographique [est] toujours, virtuellement, un moyen de domination[18]», ces images «modifient et élargissent notre idée de ce qui mérite d’être regardé et de ce que nous avons le droit d’observer[19]».

Cette ambition, celle d’élargir le paradigme de ce qui mérite l’attention, n’est pas complètement éloignée de celle de Perec dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien. Dans ce texte qui constitue un point de départ pour Archiver le Présent, il souhaite après tout «décrire le reste: ce que l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance: ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages[20].» Ce reste, matière résiduelle des représentations classiques, n’est certes pas le même chez l’oulipien français que dans le cadre des pratiques queers que j’ai documentées au sein de la collection. Mais bien que les contextes de productions et de subjectivation de chacun.e divergent en ce point, leurs considérations, comme j’espère l’avoir démontré, sont moins étanches qu’on pourrait le croire, et ont l’avantage d’ouvrir encore plus avant le potentiel de l’interrogation d’origine qui était la nôtre en 2016.

Notes

[1] L’usage du pronom iel n’est donc pas le fruit d’un souhait explicite de l’auteur.e. La forme inclusive est utilisée ici pour maintenir l’indécision quant à l’identification de l’artiste.

[2] «L’archive suppose l’archiviste; une main qui collecte et classe.» Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Seuil, 1989, p.9)

[3] Annick Louis, «En passant par les archives…» Fabula / Les colloques, «Les écritures des archives: littérature, discipline littéraire et archives», 2019, para 7.

[4] Marie-Jeanne Zenetti, «Détournements d’archives: littérature documentaire et dialogue interdisciplinaire.», Fabula / Les colloques, «Les écritures des archives: littérature, discipline littéraire et archives», 2019, para 2.

[5] Jacques Derrida, Mal d’Archives, une impression freudienne. Paris: Galilée, 1995, p. 34

[6] Éric Méchoulan, «Archiver — geste du temps, esprit d’escalier et conversion numérique», Intermédialités, n° 18, automne 2011, p. 9.

[7] Marielle Macé, «Le réel à l’état passé. Passion de l’archive et reflux du récit.», Protée, vol. 35, n° 3, 2007, p. 44.

[8] Op. cit. Farge, p. 40.

[9] Michelle Perrot, Les femmes ou Les silences de l'histoire, Paris, Flammarion, 2020 [1998], p. 21.

[10] Vanessa Gemis, «La biographie genrée: le genre au service du genre», COnTEXTES n° 3, «La question biographique en littérature», juin 2008, p. 7 : «[l]’amnésie patriarcale, cause première de l’occultation des parcours féminins, correspond en effet à un processus dynamique – conscient ou non – de conservation inégale des archives. Écrites et sélectionnées par les hommes, les archives ne laissent généralement entrevoir la participation féminine que dans certains secteurs spécifiques (sociaux, paramédicaux ou encore liés à l’enfance) et tendent à occulter les parcours «atypiques» […]. Se pose évidemment ici la question de la valeur accordée aux actions féminines, et partant des précautions prises pour en conserver la trace».

[11] Emmanuel Bouju, «Mal d’archive, bien du roman», Fabula / Les colloques, «Les écritures des archives : littérature, discipline littéraire et archives», 2019, para 9.

[12] Sam Bourcier, «La fièvre des archives», Trou Noir, n°2, 2020, non paginé.

[13] Mélanie Grué, «La subversion du genre dans la photographie de Nan Goldin», dans Épistémologies du genre : Croisements des disciplines, intersections des rapports de domination. Lyon : ENS Éditions, 2018, para 9.

[14] Paul B. Preciado, Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. New York: The Feminist Press, 2013, p. 11, je traduis : «Photography, invented at the end of the nineteenth century, before the appearance and perfection of hormonal and surgical techniques, signaled a crucial stage in the production of the new sexual subject and its visual truth. Of course, this process of representation of the body had already begun in the seventeenth century with anatomical and pornographic drawings,19 but it is photography that would endow this technical production of the materiality of the body with the merit of visual realism.»

[15] ibid. p. 112.

[16] Renate Lorenz, Art Queer. Pour une théorie freak, Paris, Éditions b42, 2018, p. 180.

[17] Philippe Ortel, «Trois dispositifs photo-littéraires. L’exemple symboliste», dans Littérature et photographie. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 28.

[18] Susan Sontag, Sur la photographie, Paris : Éditions du Seuil, 1983, p. 185.

[19] ibid. p. 15.

[20] 1975. Cité par Bertrand Gervais dans le texte inaugural : http://archiverlepresent.org/carnet/archiver-le-present-2016-2017