Changement de paradigme

Il est malaisé de dater l’avènement d’un modèle a posteriori, car souvent la documentation visuelle des expositions manque ou est lacunaire. Ce travail se résume ainsi à trouver une aiguille dans une botte de foin (recenser toutes les expositions de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, en trouver la documentation photographique souvent inexistante ou les articles de presse mentionnant le dispositif scénique, faire face à des enjeux de traduction importants dans la mesure où les échanges interculturels étaient fréquents en Europe au début du XXe siècle, etc.).

Toutefois, une chose est sûre: c’est l’histoire de la peinture qui a permis de repenser la relation entre le tableau et son lieu d’exposition. Pour comprendre cette évolution historique, il faut remonter au dispositif scénique des Salons, où les tableaux étaient quasiment collés les uns aux autres et répartis sur de grands murs en fonction d’une hiérarchie spatiale établie par l’institution. Dans ce système d’accrochage, le bas et le haut du mur devenaient des places ingrates. Dans son livre White Cube. L’espace de la galerie et son idéologie (Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space), Brian O’Doherty (2008: 35-56.) propose plusieurs pistes interprétatives concernant ce système d’accrochage. Nous pouvons les résumer en quatre points:

- Les tableaux étaient accrochés de cette façon, car ils étaient considérés comme des entités autonomes.

- Les tableaux étaient dissociés par un système interne / externe, dont les limites structurelles étaient définies à l’extérieur par un cadre massif et à l’intérieur par un système perceptif complet.

- L’espace était discontinu et débitable en séquences, tout comme les maisons où ces tableaux étaient accrochés disposaient de pièces différentes affectées à des fonctions distinctes.

- L’esprit du XIXe siècle était à la taxinomie et l’œil savait reconnaître la hiérarchie des genres et l’autorité du cadre

Vue d'exposition au Salon du Louvre en 1787 avec son modèle d'accrochage

Les impressionnistes, dont les peintures proposaient un nouveau système perceptif, furent les premiers à exiger une certaine distance entre les œuvres afin que celles-ci respirent. Par rapport à ce changement de paradigme, Brian O’Doherty invoque les thèses de Clement Greenberg (1961), pour lequel la planéité de la toile a été le Cheval de Troie de l’auto-définition de la peinture. À terme, la notion même de tableau, le système d’accrochage ainsi que l’espace de la galerie devaient être repensés. En effet, si le système perspectiviste basé sur la mimesis était mis à mal, cela revenait à dire que l’espace du tableau devenait littéral et dépourvu de profondeur en renvoyant à sa propre planéité et par extension à celle du mur. Une telle assertion, ruinant le tableau comme entité autonome, produisit un déplacement sémantique vers le contexte de présentation. On peut résumer cette mutation en trois points:

- C’est l’exposition qui devient l’entité à analyser et non plus une œuvre isolée de son contexte. Ainsi, l’interdépendance entre l’œuvre et son contexte tend à être de plus en plus forte.

- Les institutions n’imposent plus des codes, mais elles diffusent des œuvres proposant de nouveaux codes. Le répertoire doit donc être le plus hétéronome possible afin que l’institution maintienne sa crédibilité et reste au centre du polysystème.

- Les institutions doivent fournir des lieux «neutres», capables de recueillir des répertoires divers dans un même espace au gré des expositions.

Sur la couleur blanche

La majorité des historiens d’art semblent affirmer que le White Cube comme modèle fut canonisé par le commissaire Alfred Barr en 1931 lors de l’exposition d’Henri Matisse au Musée d’art moderne de New-York (Museum of Modern Art). Le fait que les États-Unis aient pris une place dominante dans le système des arts visuels au lendemain de la Seconde Guerre mondiale explique qu’on leur ait attribué l’avènement du modèle. Cependant, les premiers jeux curatoriaux qui ont conduit à l’avènement du White Cube prennent place entre l’Europe et la Russie au début du XXe siècle.

Le blanc a été défini comme une couleur «neutre» sous l’impulsion de Peter Behrens, alors en charge de l’Exposition des Cent Ans de l’art allemand (Jahrhundertausstellung deutscher Kunst) à la Galerie nationale de Berlin (Nationalgalerie). Il a alors fait le choix de présenter les tableaux sur des murs blanc cassé par souci de neutralité, mais également pour magnifier l’espace du musée et donner une clarté hellénistique à son dispositif (Klonk, 2009: 81).

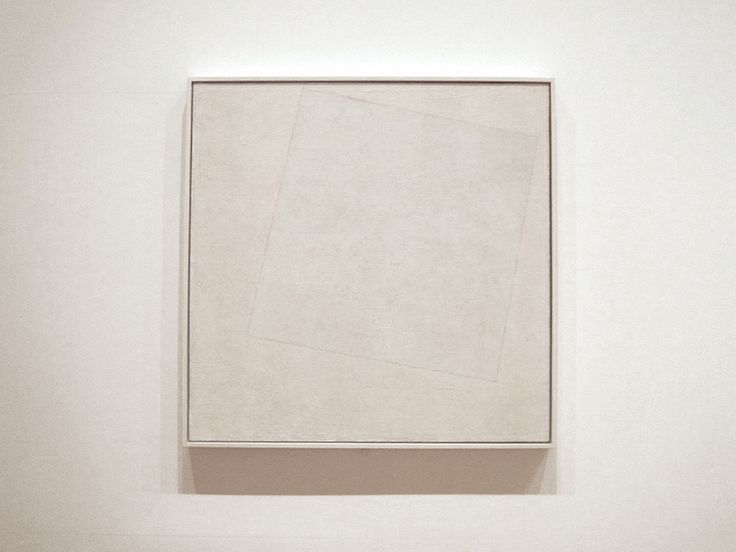

En 1915 déjà, Kasimir Malevitch avait réalisé ses premiers tableaux blancs et changé radicalement les connotations préexistantes concernant cette couleur. Le blanc est dorénavant perçu comme un arrière-plan infini permettant le libre mouvement de figures colorées sur la toile, et par ricochets sur le mur. On note donc une différence majeure entre le blanc utilisé par souci de neutralité ou pour magnifier un espace, et le blanc représentant l’infini d’un point de vue mystique. Après la révolution russe de 1917, Malevitch redoubla d'activité. Il enseigna à l'Académie de Moscou, puis à celle de Vitebsk, où il fonda la première école consacrée à l’art moderne. En 1919, il rencontre El Lissitzky à Vitebesk et ce dernier sera fortement influencé par les théories suprématistes. Des théories qui éradiquent la perspective illusionniste de la Renaissance, et avec elle la perception fixe, frontale et limitée de l’espace. Cependant, contrairement à Malevitch, Lissitzky se débarrasse de la dimension mystique du blanc, fondée sur une psychologie immatérielle des couleurs, et lui préfère une interprétation pragmatique. Pour ce faire, il se réfère à la théorie de la relativité d’Einstein, en argumentant que les formes entretenant une relation avec un espace sont avant tout matérielles et non esthétiques. Cette réalité le pousse à affirmer que la matérialité est la qualité première de la couleur, c’est-à-dire la plus pure condition de son état énergétique. Pour définir cet état énergétique, il se base sur la formule E=mc2, en remplaçant la notion de «masse» par celle de «forme». En soi, il arrive à la même conclusion que John Dewey (1922), qui affirme en 1922: «Le contraste ou l’harmonie de deux types de noir, blanc ou gris donnent une base comparative permettant d’analyser l’harmonie ou le contraste de deux matériaux, comme par exemple de l’aluminium et du granite, ou du béton et du fer.» (Dewey, 1922: 59).

Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918

Dans un autre registre, Wilhelm Ostwald (1918) avait rédigé un article sur l’Harmonie des couleurs («Die Harmonie der Farben». Il y expliquait que le blanc, le gris et le noir sont des couleurs neutres. En outre, il affirmait que l’arrangement harmonique de couleurs dépend uniquement de la combinaison logarithmique dictée par son atlas de couleurs. Les propositions d’Ostwald furent d’abord acceptées grâce à Theo van Doesburg (qui était un ami de Lissitzky) par le groupe De Stijl, puis par le Bauhaus, remplaçant les théories basées sur les associations et la subjectivité d’Itten (1961) et de Kandinksky (1911). En réalité, c’est Malevitch qui eut le fin mot de cette histoire. Car malgré toutes les explications scientifiques mentionnées ci-dessus, Theo van Doesburg continua de croire et de faire croire aux différents groupes que le blanc représentait un arrière-plan infini. Or cette croyance s’oppose foncièrement à la théorie d’Einstein, pour le lequel l’espace pouvait être ouvert mais pas illimité, et n’a aucun rapport avec la combinaison logarithmique des couleurs d’Ostwald.

Repenser le contexte comme contenu

De plus, un véritable changement paradigmatique a lieu quant à l’appréhension esthétique des œuvres dans les années 1920: on passe d’une période privilégiant l’intériorité et l’intimité de l’expérience à une période mettant l’emphase sur l’expérience collective du «public». À la tête de ce changement, on retrouve d’un côté les membres fondateurs du Bauhaus, qui valorisent l’aspect discursif et rationnel de l’exposition, et de l’autre, les artistes constructivistes qui prônent une expérience collective d’ordre phénoménologique. Dans le premier manifeste du Bauhaus, datant de 1919, Walter Gropius indiquait d’ores et déjà cet objectif:

«New research into the nature of the exhibitions, to solve the problem of displaying visual work and sculptures within the framework of architecture. [Lancer une nouvelle recherche sur la nature des expositions, afin de résoudre le problème de la disposition des travaux visuels et des sculptures dans la structure même de l’architecture.]» (Wigler, Hans M., 1969: 31–33)

Cependant, ce n’est qu’en 1929 qu’il lancera la première exposition faisant écho à cette prérogative. Cette exposition intitulée Le nouveau Berlin (Das neue Berlin) fut réalisée pour la firme berlinoise AHAG. Les murs étaient peints en blanc et les architectes (Walter Gropius et Laszlo Moholy-Nagy) avaient fait tout leur possible pour rendre obsolète la distinction entre l’extérieur et l’intérieur. Les mots d’ordre étaient l’interactivité, le parcours séquentiel au sein de l’exposition et l’abolition des pièces fermées sur elles-mêmes. Le groupe poursuivit cette recherche en réalisant de nombreuses expositions. Ce qui importait à l’époque, c’était l’exposition comme unité dynamique via un parcours et une lecture des œuvres qui serait «nouvelle» grâce à un ensemble de dispositifs novateurs. Le groupe finira par considérer que la couleur blanche en arrière-plan combinée à des murs flexibles donne une sensation d’unité et de flottement aux expositions, mettant ainsi en valeur les objets exposés.

En Russie, le Suprématisme voit le jour lors de la Dernière exposition futuriste de tableaux 0,10 ayant eu lieu entre le 19 décembre 1915 et 19 janvier 1916 à Saint-Pétersbourg. Bien que cette exposition perpétue d’anciens modèles d’accrochage et que les murs n’y soient pas blancs, le groupe fera naître par la suite une réflexion sur l’espace pictural en rapport à son espace d’exposition. Les débats sur la couleur blanche évoqués précédemment en font partie. De plus, on remarque que ce mouvement produit des peintures répondant au principe de planéité susmentionné. Enfin, les tableaux sont abstraits et font référence à une pensée géométrique en phase avec l’auto-définition de la peinture. À ce propos, dans son article intitulé Le mur et la toile: les expérimentations spatiales de Lissitzky et le White Cube (The wall and the canvas: Lissitzky’s spatial experiments and the White Cube) (Koro, A., 2014), Anastasia Koro démontre un parallèle évident entre les hypothèses développées par Brian O’Doherty et les Prouns (Projets pour l’affirmation du nouveau) d’El Lissitzky, artiste phare du Suprématisme. En 1923, l’artiste expliquera sa démarche de la façon suivante:

«New space neither needs nor demands pictures - it is not a picture transported on a surface. This explains the painter’s hostility towards us: we are destroying the walls as the resting place for their paintings. [Le nouvel espace n’a plus besoin d’images – il ne s’agit plus de transporter une image sur une surface. Ceci explique l’hostilité des peintres à notre égard: nous détruisons les seuls murs qui leurs restent pour présenter leurs peintures.]» (Lissitzky, 1968: 361)

Désireux de voir cette idée étendue à l’architecture, il introduit des volumes dessinés en axonométrie dans l’espace blanc du Suprématisme. Cette technique résulte d’une projection géométrique où les lignes de fuite paraissent parallèles. Il donnera à ces compositions le nom de Prouns. Dans cette optique, il présentera le premier White Cube en 1923, à la Grande Exposition de Berlin (Große Berliner Kunstausstellung). Son œuvre, intitulée Espace Proun (Proun Room), est une installation immersive: le spectateur doit rentrer dans un White Cube à l’intérieur duquel une installation occupe l’espace. L’interdépendance entre l’installation et le White Cube est si importante que ce dernier fait partie intégrante de l’œuvre et qu’il n’agit pas comme une simple surface d’accrochage. Plus que de véritables projets d’architecture, l’artiste élabore ici une réflexion novatrice sur les rapports entre l’homme et son environnement immédiat (Lista: En ligne).

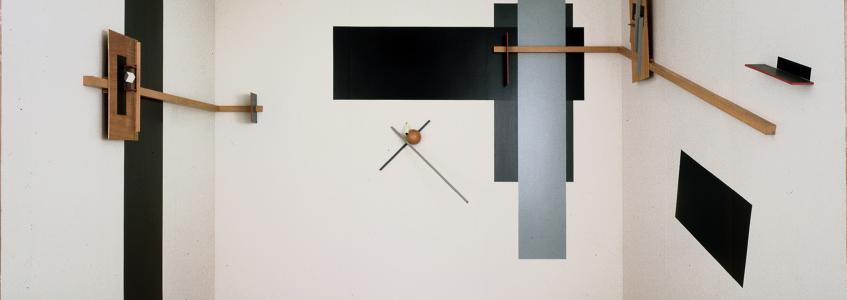

El Lissitzky, Espace Proun, 1923

Reconstitution effectuée en 1971 par le Van Abbemuseum, actuellement visible au Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, Berlinische Galerie

C’est également en 1923 que Theo van Doesburg et El Lissitzky rencontrent Friedrich Kiesler. Ce dernier était un designer viennois passionné par les nouvelles représentations que pouvaient procurer les machines dans un monde régi par la mécanique. Theo Van Doesburg commenta en ces termes l’Exposition internationale de la nouvelle technique théâtrale (Internationale Ausstellung neuer Theatertechnik) de Kiesler, présenté à Vienne en 1925:

«Contrairement aux expositions précédentes, dans lesquelles les œuvres étaient exposées côte-à-côte un peu pêle-mêle, ici la relation entre les œuvres était définie en fonction de leur accrochage dans l’espace.» (Van Doesburg, 1924:5)

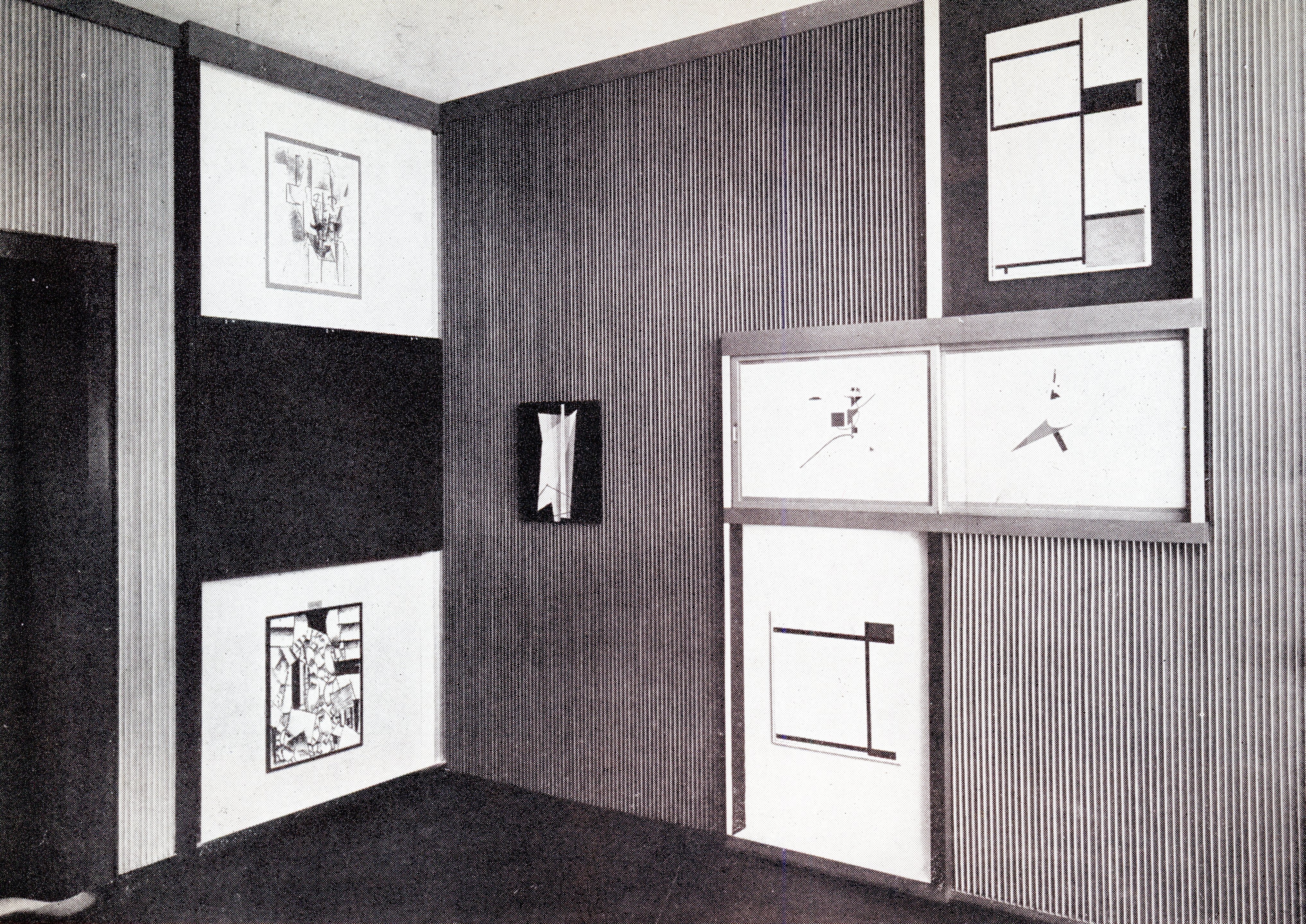

Durant la même période historique, Alexander Dorner mène également une réflexion de fond sur le lieu d’exposition en tant que contexte déterminant le contenu. Il a commencé à travailler au Musée provincial d’Hanovre (Provinzialmuseum Hannover) en 1919, puis il en est devenu le directeur de 1925 à 1937. Actuellement, ce musée s’appelle le Musée de la Basse-Saxe (Niederdersächsisches Landesmuseum). Alexander Dorner fut le tout premier directeur de musée à exposer les œuvres de Piet Mondrian, Naum Gabo, Kazimir Malevitch et El Lissitzky. C’est aussi grâce à lui que l’exposition Cabinet des Abstraits (Kabinett der Abstrakten) de Lissitzky eut lieu de 1926 à 1928. Lors de cette exposition, l’artiste accomplit un coup de maître: il réalise un système de présentation ambivalent à l’aide de bandes de peintures noires et blanches de 7 cm. Selon la position du spectateur, les murs changeaient de couleurs, oscillant entre le blanc, le gris et le noir. Ce dispositif scénique ingénieux s’inscrit dans la même recherche géométrique évoquée plus haut. La kinesthésie devient un axe de recherche important pour l’artiste, sa volonté n’étant pas de figer ces œuvres dans un espace statique, mais de réaliser des œuvres d’art totales (Gesamtkunstwerke). Le Cabinet des Abstraits contenait même des modules que les spectateurs pouvaient bouger, un miroir incurvé entourant une sculpture et une poignée permettant de voir l’intégralité du dispositif, afin de retourner l’illusion sur elle-même.

El Lissitzky, Cabinet des abstraits, Musée provincial d'Hanovre, 1926-28

L’objectif était de procurer la vision la plus idiosyncrasique qu’il soit au spectateur en l’obligeant à prendre part à la constitution de sa vision de l’œuvre. Alexander Dorner fut un authentique précurseur pour la refonte, aussi bien théorique que pratique, du musée et il inventa les «espaces d’atmosphères» (Dorner, 1924) (Atmosphären-Räume). Les espaces d’atmosphères étaient des espaces du musée au sein desquels pouvaient être exposés différents artefacts provenant de différents espaces-temps. Dès lors, plusieurs questions se posaient:

- Quels sont les dispositifs scéniques qui pourraient couvrir un grand espace-temps sans ruiner les spécificités des œuvres exposées?

- Est-ce que ces interférences spatio-temporelles produiraient de nouvelles appréhensions esthétiques?

- Dans quelle mesure la perception d’une œuvre peut-elle être altérée ou modifiée selon son contexte et réciproquement?

- Si une archéologie des différents modes d’appréhension esthétique à travers les âges était effectuée, que nous apprendrait-elle sur notre regard contemporain?

Alexander Dorner imagina «Le musée vivant» (Das lebende Museum) comme un nouveau type d’institution capable de tenir le passé et le présent dans un seul et même espace (les espaces d’atmosphères), sans survaloriser le passé mais simplement en montrant sa relation avec le présent pour exhiber «l’histoire psychique de la race humaine» (Caumann, 1958). Toujours dans la même perspective, il réorganisa les collections du musée afin de les contextualiser comme parties d’une seule et même séquence. Au bout du compte, le musée devait constituer «une histoire de l’expansion des pensées et des émotions humaines» (Klonk, 2009). En adaptant l’architecture du musée ainsi que les systèmes d’accrochages, le musée devint un médium, un site interprétatif, un lieu où la signification est produite. Son ambition était d’instaurer un modèle participatif, à la manière d’un forum où l’implication des spectateurs permettrait de changer la réalité sociale existante. On voit donc à quel point cette conception amène une réflexion proprement politique et qu’elle ne débouche nullement sur l’imposition d’un modèle unique. En d’autres termes, le «musée vivant» avait pour fonction de produire de la signification dans l’objectif d’unifier de façon cohérente notre expérience du mouvement et du changement. Mais revenons à notre première question: «Quels sont les dispositifs scéniques qui pourraient couvrir un grand espace-temps sans ruiner les spécificités des œuvres exposées ?». La réponse apportée par Dorner n’était pas unilatérale, il a maintenu la dimension baroque et monumentale propre à l’architecture du musée d’Hanovre, tout en suivant les prescriptions du musée du XIXe siècle, c’est-à-dire un bâtiment conventionnel à l’extérieur et une succession de pièces dépouillées à l’intérieur, servant d’arrière-plans neutres disposés à accueillir une grande variété de styles. À l’intérieur de ce cadre, chaque exposition était travaillée minutieusement pour mettre en place le dispositif scénique le plus adéquat. On l’aura compris, l’ambition de Dorner visant à construire un espace utopique à disposition de la connaissance humaine se situe en porte-à-faux avec la conception du musée comme espace hétérotopique développée plus tard par Michel Foucault (1984):

«Il y a d'abord les hétérotopies du temps qui s'accumule à l'infini, par exemple les musées, les bibliothèques; musées et bibliothèques sont des hétérotopies dans lesquelles le temps ne cesse de s'amonceler et de se jucher au sommet de lui-même, alors qu'au XVIIe, jusqu'à la fin du XVIIe siècle encore, les musées et les bibliothèques étaient l'expression d'un choix individuel. En revanche, l'idée de tout accumuler, l'idée de constituer une sorte d'archive générale, la volonté d'enfermer dans un lieu tous les temps, toutes les époques, toutes les formes, tous les goûts, l'idée de constituer un lieu de tous les temps qui soit lui-même hors du temps, et inaccessible à sa morsure, le projet d'organiser ainsi une sorte d'accumulation perpétuelle et indéfinie du temps dans un lieu qui ne bougerait pas, eh bien, tout cela appartient à notre modernité. Le musée et la bibliothèque sont des hétérotopies qui sont propres à la culture occidentale du XIX' siècle.» (Foucault, 1984: 46-49)

Autrement dit, l’utopie s’est retournée sur elle-même (une fois de plus!) et l’espace d’exposition qui devait être dynamique, novateur, ouvert, etc., finit par être prescriptif, fermé, industrialisé, homogénéisé, etc. Cette réflexion est et ne peut être que de l’ordre de la philosophie politique. La fonction que l’on attribue à l’art, à travers l’ensemble des dispositifs de médiation existants, détermine indubitablement son contenu. La véritable raison qui a poussé à l’avènement du White Cube comme modèle, outre sa genèse historique, c’est qu’il permet une standardisation facilitant le travail des institutions. Imaginez un instant, ce qui se passerait si pour chaque exposition la couleur des murs devait changer et que le système d’éclairage devait être constamment réinstallé ? Comment les photographes pourraient-ils documenter les expositions si les espaces de présentation disposaient de grandes baies vitrées dans toutes les pièces, changeant par là même l’éclairage en tout temps ? Bien qu’indéniablement pratique, le White Cube en dit long sur la réflexion artistique contemporaine. À ce propos, l’architecte Frank Gehry expliqua:

«The artists always told me that they didn’t want sterile white rooms; they wanted something to work against. But museum curators and directors just want the white cube because it’s easy to do and they don’t have to think. They just go and put it up and get out, and it’s cheap to change from show to show. Some stuff just dies in that environment. [Les artistes m’ont toujours dit qu’ils ne voulaient pas de ces espaces blancs et stériles ; qu’ils voulaient travailler contre quelque chose. Mais les commissaires de musées et les directeurs veulent uniquement le White Cube parce que c’est plus facile et qu’ils n’ont pas à pousser leur réflexion. Ils viennent, ils accrochent puis ils décrochent, et cela coûte moins cher que de changer le dispositif pour chaque exposition. Mais certains travaux meurent tout simplement dans cet environnement.]»1.

L’industrie culturelle2 (Kulturindustrie) a porté ce modèle en raison de son historicité mais également pour la facilité administrative et technique qu’il représente. Et cette mentalité va de pair avec l’homogénéisation constante des modes de production: lorsqu’un mode de production est jugé plus rentable et plus efficace, il est adopté en dépit de ce qu’il représente symboliquement. Aujourd’hui, cette philosophie politique est tellement imprégnée dans toutes les sphères sociales que l’art ne fait plus exception. L’historien d’art Hal Foster (2015: 25-26) a d’ailleurs énoncé les paramètres techniques qui ont permis l’expansion du musée moderne et contemporain:

- Dans les années 1960, l’industrie s’est effondrée à New York et dans d’autres villes. Les lofts se sont alors transformés en grands studios à bas coût et ont été utilisés par les artistes minimalistes, qui testaient par leur travail la limite structurelle du White Cube. Dans le même élan, les vieilles structures industrielles, comme les stations d’essence, était remises au goût du jour en créant de nouvelles galeries et des musées pour répondre à l’agrandissement du format des œuvres.

- On a également construit de nouveaux musées à partir de zéro, qui devaient ultimement servir de vastes containers pour des travaux immenses. Certains de ces musées sont devenus iconiques, et leur construction était souvent motivée par des choix extra-artistiques, par exemple pour dynamiser économiquement une région par le tourisme.

Ainsi, à défaut de pouvoir changer le système des arts visuels, nous énoncerons les acquis actuels de cette recherche:

- Le blanc n’est pas et ne sera jamais une couleur neutre. Aucune couleur n’est neutre. Il permet cependant une grande combinaison de couleurs (comme le noir et le gris) sans jurer avec les œuvres. Il est en ce sens plus «pratique». Toutefois, utiliser le blanc en tant qu’ «arrière-plan infini» renvoie à une pensée mystique, qui s’est maintenue dans l’inconscient collectif en dépit de tous les cache-sexe scientistes prônés par le Bauhaus, De Stijl et le Constructivisme. Par contre, le blanc connote plus qu’il ne dénote un fond spiritualiste. On notera simplement que son utilisation dans les institutions artistiques induit une certaine religiosité durant l’appréhension esthétique, en lien avec l’hétérotopie du musée (et par extension de la galerie, du centre d’artistes, etc.).

- Le White Cube a son propre régime spatio-temporel, entre Chronos et Aiôn. Et il répond à un certain nombre d’exigences techniques: magnifier la production artistique, permettre une documentation photographique efficace des expositions, fortement «artialiser» ce qui s’y trouve et dissocier nettement le dedans et le dehors (en étant le réceptacle d’œuvres mais aussi en les enrobant d’une médiation complète). En dépersonnalisant un espace, on met en valeur les œuvres de telle sorte que rien n’interfère avec elles. En ce sens, le White Cube répond à une exigence tacite : faciliter la présentation dans des contextes indifférenciés pour permettre une plus grande circulation des biens culturels.

- Subrepticement, l’homogénéisation des contextes de présentation peut induire une homogénéisation de la production, mais pas nécessairement. On peut supposer qu’un nombre croissant d’artistes construisent une pratique artistique faisant écho à son contexte de présentation et si ce contexte est standardisé, ils arrivent certainement à un ensemble prédéterminé de possibles. Au contraire, on peut aussi supposer que l’homogénéisation des contextes de présentation pousse les artistes à chercher de nouveaux modèles, dans une optique aussi bien poïétique que politique.

À partir de cette prémisse théorique et historique, nous étudierons un corpus de pratiques artistiques mettant en échec les modalités énonciatives du White Cube à l’intérieur et à l’extérieur des institutions artistiques.

- 1. Gehry, F. «On the Installation for Billy Al Bengston’s Exhibition at LACMA, Los Angeles, 1968 / 2012». in East of Borneo [en ligne]. Consulté le 26 octobre 2016. Disponible sur http://www.eastofborneo.org/articles/decorative-arts-billy-al-bengston-and-frank-gehry-discuss-their-1968-collaboration-at-lacma

- 2. Adorno, T. et Horkheimer, M. (1969). Dialektik der Aufklärung. Frankfurt: S. Fischer, Nachdruck als Taschenbuch (1988)